目標管理制度とは

日本企業では、ほとんどの会社で「目標管理制度」が導入されていいます。従来、目標とは会社から与えられるものでしたが、現在は会社の要請を前提として、社員自らがどのような目標を掲げるか問われています。

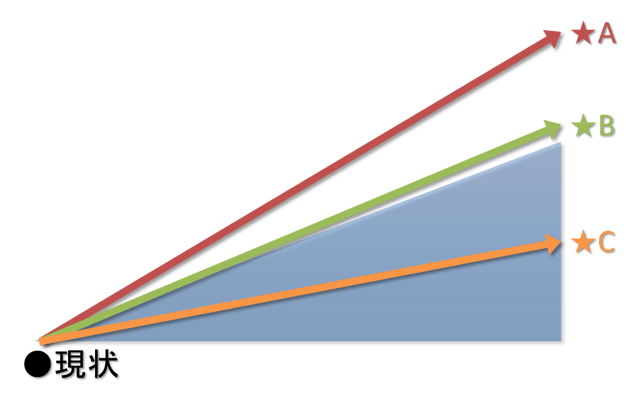

下の図を見て下さい。

元々会社の期待値レベルがBだったすると、会社が期待する目標設定はAが一番望ましいのは自明です。Bの目標を掲げる人は普通、Cならば困った人とみなされます。

勿論、会社の期待値レベル以下の目標を設定することは、会社のしくみ的には出来にくいものの、実際に働く社員の心の中では、「会社の目標はそれとして、まあ、自分はこのぐらいやれればいいか」とか、「元々会社の目標を達成することなどこの環境下では難しいから、まあこのぐらいやっておけばいいか」、または「同期のやつらも、まあ、そこそこにやろうとしているだけだから」等々、会社の期待値レベルよりも低い目標を設定していることは不思議なことでも、珍しいことでもありません。

会社の評価 = 「目標の難易度」×「達成度」

会社の評価は基本的に、「目標の難易度」×「達成度」となっています。

例えば、Aさん、Bさん、Cさんという3人の社員がいたとします。

その3人の目標難易度と達成度が以下のようだった場合、

Aさんは、目標の難易度=120 達成度=90

Bさんは、目標の難易度=100 達成度=100

Cさんは、目標の難易度= 80 達成度=120

会社の評価は、こうなります。

Aさん 目標の難易度= 120 × 達成度= 90 = 結果108

Bさん 目標の難易度= 100 × 達成度= 100 = 結果100

Cさん 目標の難易度= 80 × 達成度= 120= 結果96

Aさんは結果として目標を達成できなかったものの、目標を達成したBさんやCさんよりも会社からは高く評価されます。つまり、まずは【高い=困難な目標】を自ら設定する人の方が、会社は高く評価する傾向があるのです。

新卒採用における「目標達成」の評価の仕方

実は、採用面接時の際、企業の面接官が候補者たちに、学生時代に取り組んだことを詳しく聞く理由がここにあります。

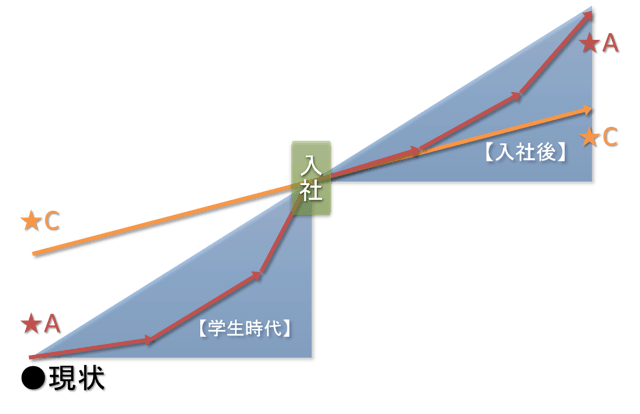

上図は、学生時代の取組みと、企業に入社後の仕事への取組みを簡単に表したものです。

学生時代に目標を持って取組んだ経験を企業は評価する

学生時代に低い目標設定をしてきた学生は、会社に入ってからも同じように低い目標を設定しがちだと受け止められます。なぜなら、会社に入社したからと言って人間は急には変わらないからです。

その為、学生時代に低い目標設定をしてきた人が入社しても、自ら高い目標を設定し、その目標達成に向かって努力することはないと、企業の人事部は考えるのです。

逆に、志を高く持ち、自らに高い目標を設定して学生生活を送った人は、会社に入っても目標を高く設定し、その目標を達成するために物事を考えて行動するだろうと受け止められます。

そのため企業は、学生時代に高い目標を持って何かに取り組んだ経験を持つ人を採用し、低い目標設定しかしなかった学生や、そもそも目標達成に取り組んだ経験のない人を、採用したがらないのです。

従って学生時代にやっておかなくてはいけないことは、自ら高い(困難な)目標を設定し、その達成に向かって努力することです。

幸いに2016卒の方々には、経団連加盟企業での選考が8月1日以降になりました。そのため、今からでも決して遅くはありませんので、自己分析を進める中で、自分が取り組んだ目標の難易度を今一度見つめ直していただくことをお勧めします。